2018年02月20日

沖縄その3 慰霊の旅 旧海軍司令部壕

沖縄と言ったら観光で訪れる人が多いと思いますが、ここにも悲しい歴史があったことを決して忘れてはいけないと思います。この度、研修がきっかけで1月に初めて沖縄を訪れましたが、一番の目的は慰霊の旅だったので空港に降り立ちレンタカーを借りて真っ先に向かったのが旧海軍司令部壕でした。沖縄には米軍が上陸し、住民が暮らしていた場所で激しい地上戦が行われたため軍人も武器を持たない住民も空(空襲)、陸(銃、大砲、火炎消火器)、海(艦砲射撃)から狙われ、沖縄県民の4人に1人が亡くなったともいわれ、太平洋戦争の悲惨さが色濃く残っています。沖縄には爆弾が大嵐のように降り注いだことから「鉄の爆風」ともいわれ米軍は「ありったけの地獄をあつめた」戦場とよんだそうです。海軍司令部壕は、沖縄戦において大日本帝国海軍の司令部として使用された防空壕です。

当時、戦陣訓と言う教えがあって「生きて虜囚の(りょしゅう)辱め(はずかしめ)を受けず」つまり捕虜になるくらいなら死を選べという考え方が大切にされていたそうです。米軍の砲弾や銃弾を受けただけでなく自決した人も多かったようです。また日本軍のトップだった牛島司令官は、「最後まで敢闘(かんとう)し悠久の大義に生くべし」、つまり降伏するのではなく、死ぬまで戦い続けろと最後の命令を出して6月23日自決。日本軍としての戦いは終わった。沖縄では6月23日が慰霊の日となっているが、実際には6月23日以降に亡くなった人も多く日本軍が全面降伏したのは9月7日だそうです。

旧海軍司令部壕資料館入り口には

大田實司令官の写真とともに自決(6/13)前に沖海軍次官に宛てた縄県民の献身的作戦協力について訴えた電文(6/6)がありました

旧海軍司令部壕について

昭和19年(1944年)日本海軍設営隊(山根部隊)によって掘られた司令部壕で、当時は450mあったと言われて います。カマボコ型に掘り抜いた横穴をコンクリートと杭木で固め、米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続けるための地下陣地で、4000人の兵・mが収容されていました。戦後しばらく放置されていましたが、数回に渡る遺骨収集の後・A昭和45年(1970年)3月、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元されました。

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

旧海軍司令部壕事業所

〒901-0241 沖縄県豊見城市字豊見城236番地

TEL.098-850-4055

壕入口階段

105段、20mほどの階段を降りると、通路が縦横に張りめぐらされた壕内へと続きます。

壕内は、薄暗い通路が無数に張り巡らされ、迷路のようになっている。

幕僚室

司令官室・作戦室に近いこの部屋は幕僚が手榴弾で自決した時の破片のあとが当時のままくっきりと残っています。

司令官室

司令官室の壁面には

『大君の御はたのもとに死してこそ人と生まれし甲斐ぞありけり』

という大田司令官の愛唱歌が鮮やかに残されています。

旧海軍司令部壕の司令官であった大田實少将はじめ幹部6名は、米軍の猛攻に昭和20年6月13日夜半、拳銃自決を遂げました。大田少将が海軍次官に宛てた、沖縄県民の献身的作戦協力について訴えた電報が残っています。

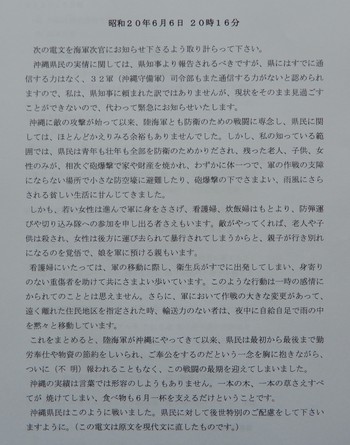

ひたすら沖縄県民の事を書いた決別電文 現代文

こちらが原文

大田司令官は、県民の将来を憂い「沖縄県民かく戦えり」の電文を司令官室で書きました。

ここから外へ出ました 旧海軍司令部壕の看板

壕の上には慰霊塔があります

旧海軍司令部壕は那覇市内を見渡せる場所に

首里城方面

訪れてる人はそれほど多くはなかったのですが、外国人の方々が熱心にご覧になっていらっしゃる姿が印象的でした。

当時、戦陣訓と言う教えがあって「生きて虜囚の(りょしゅう)辱め(はずかしめ)を受けず」つまり捕虜になるくらいなら死を選べという考え方が大切にされていたそうです。米軍の砲弾や銃弾を受けただけでなく自決した人も多かったようです。また日本軍のトップだった牛島司令官は、「最後まで敢闘(かんとう)し悠久の大義に生くべし」、つまり降伏するのではなく、死ぬまで戦い続けろと最後の命令を出して6月23日自決。日本軍としての戦いは終わった。沖縄では6月23日が慰霊の日となっているが、実際には6月23日以降に亡くなった人も多く日本軍が全面降伏したのは9月7日だそうです。

旧海軍司令部壕資料館入り口には

大田實司令官の写真とともに自決(6/13)前に沖海軍次官に宛てた縄県民の献身的作戦協力について訴えた電文(6/6)がありました

旧海軍司令部壕について

昭和19年(1944年)日本海軍設営隊(山根部隊)によって掘られた司令部壕で、当時は450mあったと言われて います。カマボコ型に掘り抜いた横穴をコンクリートと杭木で固め、米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続けるための地下陣地で、4000人の兵・mが収容されていました。戦後しばらく放置されていましたが、数回に渡る遺骨収集の後・A昭和45年(1970年)3月、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元されました。

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

旧海軍司令部壕事業所

〒901-0241 沖縄県豊見城市字豊見城236番地

TEL.098-850-4055

壕入口階段

105段、20mほどの階段を降りると、通路が縦横に張りめぐらされた壕内へと続きます。

壕内は、薄暗い通路が無数に張り巡らされ、迷路のようになっている。

幕僚室

司令官室・作戦室に近いこの部屋は幕僚が手榴弾で自決した時の破片のあとが当時のままくっきりと残っています。

司令官室

司令官室の壁面には

『大君の御はたのもとに死してこそ人と生まれし甲斐ぞありけり』

という大田司令官の愛唱歌が鮮やかに残されています。

旧海軍司令部壕の司令官であった大田實少将はじめ幹部6名は、米軍の猛攻に昭和20年6月13日夜半、拳銃自決を遂げました。大田少将が海軍次官に宛てた、沖縄県民の献身的作戦協力について訴えた電報が残っています。

ひたすら沖縄県民の事を書いた決別電文 現代文

こちらが原文

大田司令官は、県民の将来を憂い「沖縄県民かく戦えり」の電文を司令官室で書きました。

ここから外へ出ました 旧海軍司令部壕の看板

壕の上には慰霊塔があります

旧海軍司令部壕は那覇市内を見渡せる場所に

首里城方面

訪れてる人はそれほど多くはなかったのですが、外国人の方々が熱心にご覧になっていらっしゃる姿が印象的でした。